数年前から話題になり、今は多くの人が使っているAI。

特にこの半年くらいは、ChatGPT以外のAIも数多く登場し、いろいろな場面で見かけるようになりました。

その一方でライターにとっては便利でありながらも「仕事を奪われるかもしれない……」と脅威でもあるのではないでしょうか?

確かにAIはライティングもできるので新たなライバルではありますが、AIのみによる記事作成はまだまだ不可能で反対です。

ただ完全に仕事を奪われる可能性は低いものの、敵とも思いません。うまく活用すればライターの作業を助ける相棒のような存在になる、どちらかというと味方であると考えます。

とはいえ、「一体どうやって使いこなせば良いの?」「本当かよ……」と感じるもの。

そこで今回はAIの活用方法とおすすめの使い方・ツールをまとめました。

そもそもの前提として、ライターのAI利用に対するスタンスも解説しています。「AIこわい」という人ほどぜひ参考にしてみてほしいです!

最後にはなりますが、編集者・ディレクター向けにAIで執筆された記事の見分け方も紹介しています。

\ 最新トレンドもキャッチアップできる編集者・ディレクター養成講座やっています /

もくじ

前提:AIのみでの執筆はおすすめしない。反対派である

先にAI活用のスタンスや方向性を明示しておきます。

AIによる執筆は難しいと考えています。

ただ厳密に言うと難しいのは「AI’’のみ’’での記事執筆」で、「AIを活用した記事執筆」は可能。むしろ、積極的に使っても良いのではないかというのが個人的な意見です。

AIのみでの執筆がまだまだ難しい理由

AIだけで記事を作成するのが難しい理由は、AIが出力した文章に次の印象を受けるからです。

- ファクトが異なることがある

- いつもの自分の文章と違う

ChatGPTなどを使ったことのある人はわかると思いますが、AIで出力された文章はまず事実と異なるデータを提示してくることがあります。

イメージしやすいようにものすごく極端な例を出しますが、東京都の人口を調べたら、正しくは1,419万5,193人なのに(※1)、AI上では877万1,654人という大阪府の人口が数値として提示されたなどです(※2)。

そのほかよくあるのは、東京都の人口は出してくれているけれど、5年ほど前の古いデータが提示されたなどです。

ライティングにおいて、誤ったデータをそのまま出してしまうのは絶対にNGです。このような事象が100%起きないと保証されない限り、AIのみの執筆は絶対にできません。

「では、データのない文章なら問題ないのでは?」と思われるかもしれませんが、これも難しいなと感じます。

個人差はありますが、私はいつもの自分の文章と異なる、違和感のある言い回しやリズム感、言葉選びをする文章が出力されて、結局手直ししました。何よりも単純に文章として、読みづらく感じました。

その手直しに工数がかかり、これはまだまだ自分が書いたほうが速い。何よりも違和感のある、読みづらい文章である限り、これを記事としてそのまま使うのはまだできないと判断しました。

※1…東京都「東京都の人口(推計):毎月」

https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/jsuikei/js-index.htm

※2…大阪府「大阪府の毎月推計人口」

https://www.pref.osaka.lg.jp/o040090/toukei/jinkou/index.html

このようにAIのみの執筆はおすすめしませんが、AIを使った記事執筆は可能です。

これは具体的な例を出したほうがわかりやすいと思うので、次で説明しますね。

じゃあライターはAIを何に使っている?

先ほどAIを記事執筆に役立てることはできるとお伝えしました。具体的には、次の場面で活用できると考えます。

- 情報リサーチ

- アイデア出し

- 壁打ち

情報リサーチ

AIはライティングで必須のリサーチで活用できます。

ただすべてのリサーチで活用できる訳ではありません。ポイントは「絶対的な正解のあるリサーチ業務に使えること」。

具体的には人口や割合といったデータなど、「探せば正解が見つかる事実」に対して活用しやすいです。

先ほどの通り、AIが出力するデータは正しいとは限りません。ただある程度必要なデータが決まっているのであれば、そのデータのリサーチを一度AIにお任せして、出力されたデータが合っているか、確認作業を人間がすることは可能です。

むしろ、これまで人が手動で調べていた時間を短縮でき、確認作業のみに集中できるため、リサーチの時間が短縮できる印象です。

ただこの活用方法には、注意点があります。

リサーチにAIを使った後、必ず自分自身によるファクトチェックを実施すること。これがリサーチ時のAI利用の絶対条件です。

具体的には、AIで大阪府の人口を調べた後に、自分でも「大阪府 人口」などと検索して公的サイトの数値とAIの数値が合っているか確認する。こんな感じです。

自分でリサーチすると手間のかかる業務をAIにお任せするようなイメージです。

アイデア出し

アイデア出しについては、ライティングで言えばこんなシーンです。

- キャッチコピー作成のワード出し

- SEO記事やnoteのタイトル案出し

単純に、自分の頭だけではアイデアの限界がありそうなもので使うのがおすすめ。自分では思いつかなかったワードや視点を出してくれて、そこから思考の幅が広がることがあります。

「ワードの出力」に正解・不正解はないものの、単純で数が勝負になる作業なので、そういう「量を出す」作業とAIは相性が良いと感じます。

個人的にはSEO記事であれば、検索ニーズを確認するときなんかも使えますね。「こんな検索ニーズを予想しているけれど、合っているかなあ」と不安なときとか。

とにかく、自分一人ではアイデアに上限が発生しそうなときの限界突破ツールとして使うと良いです。

壁打ち

これはコンテンツの企画や方向性など、迷ったときの相談相手のようなイメージですね。

- 取材記事の企画の壁打ち

- 新しいメディアの方向性の壁打ち

これまで人に相談していたことを、AI相手にするような感覚です。

このような作業は答えはありませんが、アイデアを数多く出したほうがアイデアの幅が広がります。

生身の人間相手よりも気兼ねなく、まとまっていない状態でも相談できるので、人によっては負担なく企画を考えられるようになる印象です。人に相談するのが苦手な人におすすめ。

私も生身の人間に相談すること、その相談後の罪悪感が苦手なので、AIは壁打ち用途で使うのがもっとも多いです。

\ AIの使い方も相談できるマンツーマンの講座を実施しています /

ライターにおすすめのAI

なんとなく用途はわかったものの、「じゃあ実際どのAIを使えば良いの?」と迷うのではないでしょうか。

そこで次は、先ほどのライターの利用シーンをもとに、おすすめのAIを紹介します。

実際に使ってみて、個人的に使い勝手が良かったAIのみまとめています。

リサーチ系

なにかしらの情報を調べるときは、次のAIがおすすめです。

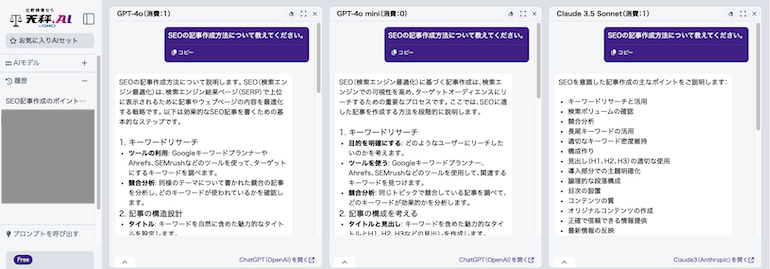

- 天秤AI

- Genspark

個人的には天秤AIはいろいろなAIのなかでも特にお気に入りです。

このように複数のAIを同時にリサーチできるんです。

設定によっては最大4種類の同時リサーチが可能

微々たる差ですが、利用ツールによって出力される情報が若干異なるため、古い情報が出てきそうなリサーチ、複数サイトに情報が散らばっている情報を探すときはおすすめですね。

情報要約・文字起こし系

調べた情報を一つの文章にまとめたいときは、次のAIがおすすめ。

- NotebookLM

文字起こしや会議の議事録など、なにかデータがあるときに便利ですね。その内容を要約してくれるので、そういう作業を短縮したいときに役立ちます。

記事以外の文章作成

メッセージなど、記事以外の文章作成は以下がおすすめ。

- Claude

ClaudeはChatGPTに比べると、文章がまだ自然な気がしました。手直しは必須ですが、その手直しの工数が少ないという印象でしょうか。やわらかいテキストで出力してくれる気がします。

壁打ち系

最後は、アイデアを出したいときにおすすめのツール。

- ChatGPT

- Claude

個人的にはClaudeより、ChatGPTのほうが精度が高いかなという印象です。

言ってしまうと、今回紹介したすべての作業はChatGPTで可能といえば可能なんですよね。

そのため、迷ったらまずはChatGPTをいろいろな用途で使ってみて、その後用途別にさらにワンランク上のAIを使うのが慣れやすいのではないかと感じます。

【編集者・ディレクター向け】AIのみの執筆を見分ける方法

最後に、編集者やディレクターなど人の記事を見る仕事をしている人は「ライターさんがAIを使っているかもしれない……」という新たな悩みが発生しているのではないでしょうか。

前述の通り、AIのみでの記事執筆はまだまだおすすめできません。編集者さん、ディレクターさんはこの「AIのみで執筆した記事とライター」を見分ける必要があります。

正直、私もまだまだ答えは出ていませんが……現時点で実践している見分け方を紹介します。

いつもの文章との違和感を大事にする

まず抽象的な方法になりますが、ライターさんのいつもの文章との違いや違和感を見逃さないでください。

AIを使った文章は若干機械的、また「英語を無理やり日本語に翻訳したような違和感」があります。日本語に翻訳された海外の書籍を読んでいるときに感じる、読めない訳ではないけれどスムーズには読めない……といった感覚です。

そのような文章が出てきたり、いつもの文章と単語選びやリズム感、長さなどが変わった文章が提出されたら要注意かなと感じます。

同じキーワードでAIに記事作成を投げてみる

先ほどの方法はすでに何度か依頼している、既存のライターさんにしか適用できません。

新たに採用したライターさんの場合は、同じキーワードで自分もAIに記事作成を依頼してみてください。そのときに出力された文章がライターさんの提出された文章と似ていたら要注意です。

割とAIに投げた文章をそのまま提出するライターさんは多いので、これで見分けられるかなあという印象です。

このあたりは私もまだまだ模索中のため、新たな方法があれば適宜追加します。

\ 最新トレンドにも対抗できる編集者・ディレクター養成講座やっています /

意外とAIを使うライターのほうが一緒に働きやすい、かも

最後に、個人的な意見ですが……意外と働きやすいのはAIを使うライターさんかもしれません。

勘違いはしないでほしいのですが、AI’’のみ’’で執筆するライターさんは私は嫌です。ただ、適切な方法で使っているライターさんは「AIなどトレンドに抵抗なくトライできる」、つまり頭の柔らかい人である可能性が高いです。

AIは何にでも使える訳ではありませんが、うまく使うことができれば自分の生産性を高める相棒になります。このほうが自分の限られた時間でできることは増えるし、生産性を上げようと考えている時点で「しごでき」です。

反対に、何も触らずに何も知らずに、何も確かめずに「AIはダメ!」という人のほうが危ないのではないかなあと思います。特に変化の激しいWeb業界で、その変化に触れない、知ろうとしないというのはイケていないかもしれません。

個人的にはそういう人には頑固で融通が効かない印象を受けるのと、なにかトラブルなどが起きたときに弱いなあという印象です。臨機応変が苦手な感じですかね。

どちらが正しいという訳でもありませんが、AIなどトレンドをまず触ってみよう! と思える人ほど長く生き残るのかもしれません。

以上、流行りのAI利用についてでした。

AIなど新たなトレンドに対抗するために

AI利用について解説しましたが、編集者やディレクターに上がった人ほど「正しい日本語で、読みやすい記事を作成する能力」が求められているという印象があります。その「読みやすい文章」がわからないと、ライターさんがAIを利用していたとしても見分けられないからです。

しかし独学でフリーランスになった人であれば自分の文章が読みやすいのか、これで合っているのか不安なもの。かといって確かめる術もなく、なんとなくモヤモヤした悩みを抱えているのではないでしょうか。

フリーランスはこのような最新トレンドの勉強に加え、ライティングの勉強も独学で進めなければなりません。しかし一人で勉強も最新トレンドのキャッチアップも取り組むのは難しく、キャパオーバーになることが多いです。

そこでライター限定ですが、ライティングの知識提供とあわせてトレンドなどもキャッチアップできる、フリーランスとして長く生き残る方法も教えるライティング講座を開催しています。

- 全4回のオンライン講義

- 回数無制限の添削

- 週1の面談とワークシートによる自己分析

期間は5週間と短くはありますが、フリーランスやライターを続けるために大切なことをお伝えしながら収入アップも実現できるよう伴走します。

そして卒業後もサポートは一生無料。

5週間で決めた理想のフリーランス像が実現できるまで、必要なときは面談やメッセージで適宜サポートします。

開催は不定期ではありますが、開催前はX(旧:Twitter)のアカウント「ayuchiki_2」でお知らせしています。

詳細は専用ページにまとめました。どのような講座か気になる方は、こちらからご確認ください。